2025年6月はじまり販促カレンダー【無料プレゼント】

2025年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。

このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。

2025年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。

このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。

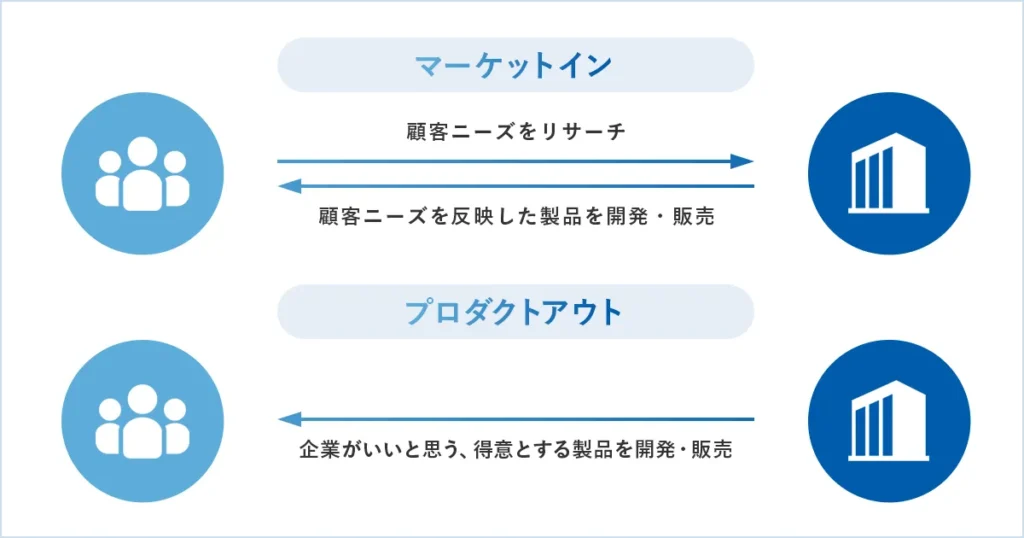

マーケティングの基本概念に、マーケットインとプロダクトアウトという考え方があります。

どちらも新しい製品を開発・販売する上で必要となる考え方です。

今回は、マーケットインとプロダクトアウトの意味や、それぞれのメリット・デメリット、そして事例までをわかりやすくご紹介します。

この記事は次のような方にオススメです

それでは、マーケットイン・プロダクトアウトとは一体どのようなものでしょうか。

プロダクトアウト/マーケットインとは、製造業やサービス業等の業界が商品の開発や生産、販売活動を行う上での姿勢を表す「日本で生まれた抽象概念」である。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ウィキペディアによると、マーケットイン・プロダクトアウトは日本で生まれた概念とされています。ここからは、それぞれの意味や違いについて簡単に解説していきます。

| マーケットイン | プロダクトアウト |

|---|---|

| 顧客が求めているものを調査し、それに基づいた製品を企業が開発・提供していこうという考え方 顧客が本当に求めているものを作り提供することで製品を多く売っていくという考え | 会社側が作りたいものや企業方針に従って製品開発を行い、提供・販売していく考え方 基本的には「製品やサービスが良いものであれば売れる」という考え方がベース |

現代は様々なモノがあふれていて競合となる企業も多いことから、必ずしも「いいものを作れば何でも売れる」というわけではないという考え方

企業が良いと思ったものや得意とする技術を活かした製品を作って提供していくので、買い手である顧客のニーズよりも、作り手や売り手である企業の考え

マーケットインとプロダクトアウトにはどちらかが正しいというものではなく、メリット・デメリットがあります。

ここでは、それぞれご紹介していきます。

マーケットインの場合はあらかじめターゲット顧客のニーズをしっかり調査しているので、顧客が求めるものを把握し提供することが可能です。

それにより、会社への期待度や信頼度もアップし、またこの会社の商品を買いたいと思ってくれるリピーター顧客が増えることも十分考えられます。

市場のニーズを把握できていることから、売上の予測が立てやすいことは大きな利点です。

ある程度の予測がつくということは、これから先における会社の経営活動を計画する上でも役に立ちます。

市場調査の結果によってターゲット層やボリュームも予測できることから、マーケティングも的確に行えます。

マーケットインでは、「顧客が求めるもの」=「製品の特長」です。

さらに、製品によっては具体的な数値目標が立てられる場合もあります。

例えば、顧客が求めるものが糖質カットのパンだったとして、糖質を何パーセントカットすれば健康的といえるパンになるのか、顧客に納得してもらえるのかなどを調査すれば、それを目標に開発を進めることができます。

マーケットインの最重要課題は、顧客が求めるものを提供することです。

それは、ある程度のヒットは見込めても、斬新さや革新的なものとして世の中にブームを巻き起こすほどの爆発的な売上は期待できないかもしれません。

ですが、もし大ヒットしなくとも顧客ニーズが長く持続される可能性がある商品やサービスを複数もつことは、企業にとって重要な事と言えます。

世の中に需要があり、かつ独自の技術をあまり必要せずに開発ができる製品の場合、他の企業がすぐに類似したものを開発して自社製品の競合となる可能性があります。

自社で開発した製品の弱点を克服した改良製品を販売することで、最初の自社製品よりヒットする場合もあります。そのため、製品開発後もさらなる調査や分析をして、より良いものを作っていく必要があります。

マーケットインでは、場合によってはこれまでの企業イメージや製品イメージとはズレが生じてしまうことがあります。

それは企業の強みや個性を抑え、顧客ニーズを一番に考えた結果なので仕方のないことではありますが、新規顧客の心をつかむことができても、もしかしたらリピーターを逃すことになってしまうかもしれません。

既存の企業イメージが変わってしまうとしても、できるだけイメージが良い方向に向かうものである必要があると言えます。

プロダクトアウトは、企業が良いと思うものや作りたいものを作って売るという考え方が基本となります。

「作りたいもの」とは、企業独自のアイデアに基づいたものや、企業の得意とする技術や強みによって開発する製品のことです。

競合他社には真似できない製品を作ることは、他の企業や製品との差別化を図り、製品だけでなく企業そのもののアピールにつながります。

うまくいけば「この製品といえばこの会社」というイメージを作ることができたり、企業に対する既存イメージをさらに強化することもできますので、ブランディングする意味でも大きなメリットです。

プロダクトアウトの考え方をもって製品を開発するならば、今までになかった製品を企画することも考えられます。

これまでにない製品を販売するとなると、その製品がヒットするかは全くの未知数ではありますが、同時に大ヒットする可能性も大いに秘めています。

全く新しい製品が世の中の人の目に留まり、その良さが認められてブームに火が付けば、多くの人がその製品を買い求めることになるかもしれません。

企業がすでにもっている強みや技術を利用するので、市場調査や新しく部門を作るなどのコストが省けます。人的なコストや時間的なコストが抑えられることで、集中すべきところにコストを使うことができます。

プロダクトアウトでは、顧客の求めるものを提供できるとは限りません。

そのため、顧客のニーズにマッチしないものを提供してしまった場合、売り上げが思ったように伸びない可能性があります。

ひとつの製品を企画・開発・販売するには大きなコストがかかりますので、もし売れなかった場合はかなりの損失を出してしまうリスクがあります。

もし製品がなかなか売れない場合、その原因がどこにあるのかを詳しく分析しましょう。

製品そのものが世の中に求められていないということなのか、それともプロモーションの方法などに課題があるのかなど幅広く客観的に見直すことが大切ですが、それには多くの費用と時間が必要になることがあります。

マーケットインの成功事例として、すでに世の中にあるものの特徴を把握した上でさらなるユーザーニーズを満たしたりターゲットを絞ってピンポイントでのヒットを狙ったことが功を奏した事例などを中心にご紹介します。

iPhoneが発売されて以降、様々な日本の企業がスマートフォンの開発に乗り出しました。それは、iPhoneの大ヒットに基づくマーケットインの考えだといえます。

iPhoneが多くの人から受け入れられ大ヒットしたことから、その特徴であるタッチスクリーンでの操作やスマートフォンのデザインこそが多くの人が求めるものだということが明らかになりました。

それらの特徴を兼ね備えていることを基本として、顧客のニーズに合ったさらなる機能や特徴を持ったスマートフォンを、それぞれの企業が開発・提供するに至っています。

朝専用の缶コーヒーが生まれた背景には、アサヒ飲料が行った市場調査があります。ビジネスマンが朝の必需品として、缶コーヒーを求める声が多かったことから、朝専用の缶コーヒーが開発されました。

忙しいビジネスマンが求めたのは、家でゆっくり淹れる本格的なコーヒーではなく、手間をかけることなくネットやメールをしながら気軽に飲める缶コーヒーでした。

朝飲むのに合うコーヒーとして開発するため、サンプリングを朝に実施したという的確な調査により、顧客のニーズをうまくキャッチして大ヒット商品となりました。

ここでは、プロダクトアウトとマーケットインの具体的な成功事例をご紹介します。

2007年の発売以来、常に世界的人気を誇るスマートフォンです。タッチスクリーンで操作する機能は、携帯電話のボタン操作が当たり前と思っていた人々に、驚きと革命をもたらしました。

シンプルなデザインや美しいフォルム、そして直感的に操作できるiPhoneは、日本国内でもかなりのシェアを占めています。モデルチェンジをすればアップルストアに行列ができる現象も、今ではすっかり当たり前の光景になりました。

世界中で使われている検索エンジンです。Googleは、「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」を経営理念として掲げています。

何度もアップデートを重ね、ユーザーが知りたい情報を正確に導き出せる検索エンジンにするための努力を欠かさないことにより、とても精度の高い検索結果を得ることができます。

音楽を持ち運び可能にした画期的な製品です。今でこそ、通勤通学のときなどにイヤホンを耳にはめて音楽を聴くことは日常的に行われていますが、ウォークマンが登場するまでは考えられないことでした。

おなじみの「ウォークマン」がSONYのポータブルオーディオプレーヤーの商標であることからも、いかに革新的な製品であったかをうかがい知ることができます。

どの事例も今は当たり前にあるものですが、登場した当初は人々があっと驚く画期的なものでした。

大ヒットしたからこそ、人々の生活に溶け込んで日常の一部になったものばかりです。

マーケットインは世の中のニーズに応えられるものを開発・販売すること、プロダクトアウトは企業が作りたいものを開発・販売することだとお伝えしてきました。

これら2つは全く異なった考え方をしているようにも感じられますが、実はそうでもありません。

マーケットインは顧客が思っている「こんなものがほしい」という顕在化したニーズに応えるもの

プロダクトアウトは顧客がまだ気づいていないニーズに応えるもの

つまり、顧客のニーズに応えていることがどちらの考え方にも共通していることです。

プロダクトアウトの考え方だと、企業側が好きなものを自由に作ってそれを販売するだけというイメージをもたれるかもしれませんが、そのようなやり方だけをしてしまえば、ヒット商品となるのはたいへん難しくなります。

企業が作りたいものを作るとしても、それが顧客の求めているものとは大きく異なるなら、どんなに斬新で革新的なものでもただ珍しいというだけで顧客の心には響きませんし、ニーズを満たすこともできません。

もしプロダクトアウトの考え方で製品の開発を行う場合は、

「今まで存在しなかったものだけど、これがあることでこんなに便利になりますよ」

「あなたが求めているものを別の角度から見るとこんなことですよね」

といえるものを目指せば、ヒット商品を生み出すことにつながります。

より良い製品を作って、それをヒットさせたいと思うなら、プロダクトアウトとマーケットインをうまく融合させた考え方で開発を行っていくのが理想的です。

プロダクトアウトとマーケットインを掛け合わせることで、良い部分を活かしながらも悪い部分はカバーして、顧客のニーズに合ったものでありながら企業の個性も反映された製品を作ることができます。

プロダクトアウトの代表例ともいえるiPhoneやGoogle、SONYのウォークマンは、プロダクトアウトのメリットである独自のアイデアや技術を大いに発揮してできたものですが、それだけでなく、顧客の求めるものを提供するという考え方もうまく組み込んで製品やサービスの大ヒットにつなげています。

いかがでしたでしょうか?

今回は、マーケットインとプロダクトアウトの違いやメリット、デメリットについて解説しました。

どちらをベースにする方針なのかによって、市場調査のやり方やマーケティングの方法が異なってきます。

片方だけに絞り込んで製品を作るより、ベースとなる考え方としてまずどちらかを選び、そのベースにもう一方のよいところを組み込めるかどうかが製品やサービスを成功させるカギと言えそうです。

2025年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。

このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。