2026年の販促カレンダー【無料プレゼント】

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。

このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。

このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。

エンジニアと話をしたり、プログラム開発をしているとよく出てくるのが「API連携」という用語です。

今回は、API連携を考えている方向けに、API連携の定義やメリット・デメリット、実際に連携した事例をお伝えしていきます。

【この記事は以下のような方におすすめです!】

\ GMOおみせアプリのAPI連携 /

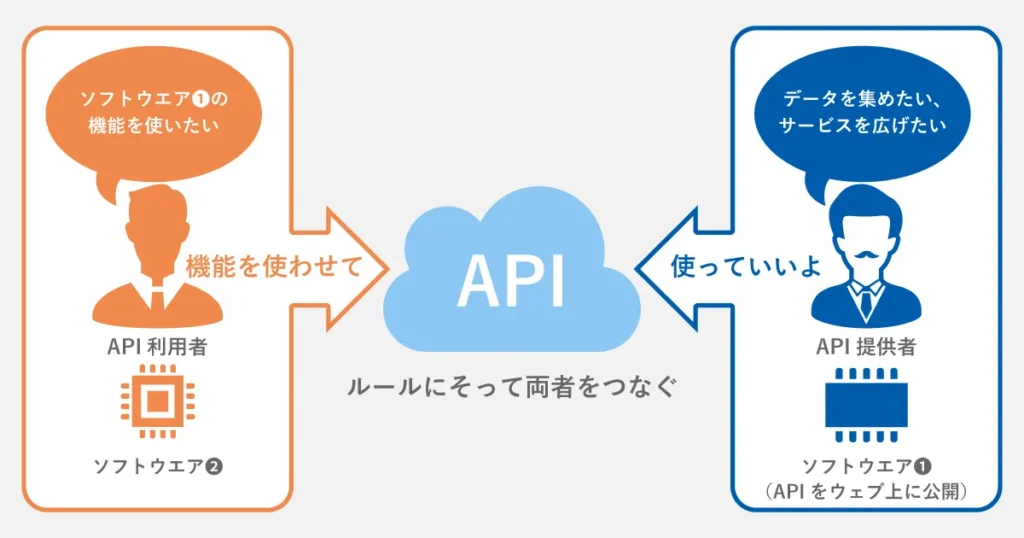

APIは、「アプリケーション・プログラミング・インターフェイス」の略で、プログラムやサービスが外部とやり取りをするための仕組みのことです。

例えば、あるWebサイトのAPIを利用することで、そのサイトの情報を別のアプリケーションやプログラムに簡単に組み込むことができます。

APIは、開発者が作成し、ほかのアプリケーションやサービスで連携させることができるため、非常に便利なものです。

もう少しわかりやすく解説しましょう。

【参考資料】

~POS・顧客システム・アプリ連携~POSシステム・顧客管理システム・レジ周りのアプリのAPI連携で、管理をよりスムーズに。API導入メリットとAPIによる課題解決について解説します。

→【無料で資料をダウンロード】API連携で課題解決!

APIを初心者の方のもわかりやすくいうなら、ソフトウェア同士がプログラムを共有するための接点です。

さきほどの正式名称の最後にインタフェースという言葉がありますが、これは接点という意味の言葉になります。

たとえばAのプログラムを搭載したソフトウェアがあり、そこにBというソフトウェアに搭載したプログラムも一緒に使用したいという状況とします。

以前は直接共有ができないため、また1からBのプログラムの開発をしなくてはなりませんでしたが、それはAPIの登場により不要になりました。

APIの登場で、プログラムを1から構築しなくてもデータベースを同じ状態で利用することが可能になったのです。

Web APIとは、ウェブ上で公開されていて、必要に応じて呼び出して使用することができるAPIの一種です。APIはさまざまな種類が存在しますが、その中でもWeb APIは広く用いられています。

基本的に多くのWeb APIは無料で提供されており、これが一因となって広く利用されています。よく使われるWeb APIの例としては、InstagramやTwitterのAPIや、Google、YahooのAPIなどが挙げられます。

| APIの種類 | 特徴 | プロトコル | データ形式 | インターフェース定義 | メッセージングスタイル | サポートの範囲 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| RESTful API | シンプルに使える | HTTP | JSONやXML | URIとHTTPメソッドを用いる、特定のインターフェース定義書は不要 | リクエスト/レスポンス | 広範囲 |

| SOAP API | エラー対策やセキュリティ面が強固 | HTTP, SMTP | XML | インターフェースの設計書(WSDL)がある | リクエスト/レスポンス | 広範囲 |

| GraphQL API | 必要なデータのみを効率的に取得可能 | HTTP | JSON | クエリ言語でデータの形を指定する | 一回のリクエストで複数のデータを取得可能 | 限定的 |

| JSON-RPC API | シンプルな操作が可能 | カスタムプロトコル(主にHTTP) | JSON | 特定のインターフェース定義書は不要 | リクエスト/レスポンス | 限定的 |

| OAuth API | アプリの利用を安全にする、認証・認可を行う | カスタムプロトコル(主にHTTP) | 通常はJSON | トークンベースの認証方式、特定のインターフェース定義書は不要 | リクエスト/レスポンス | 限定的 |

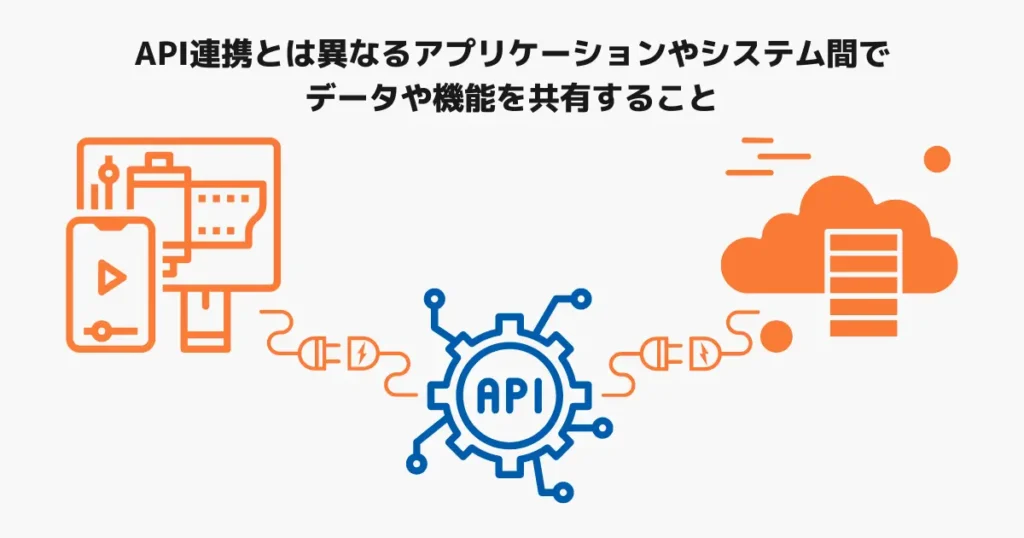

API連携とはAPIを活用したアプリケーション同士の連携のことです。

API連携を利用することで、システムやサービスのアプリケーションを0から開発する必要がなく、簡単に他のサービスと連携し、サービスを拡張することができます。

APIを活用することで、アプリケーションの垣根がなくなりAPI連携を行うことが可能となります。

API連携のプロセスに関する用語を下記にまとめました。イメージが湧きやすいよう、「美味しいレストランの料理をデリバリー注文する方法」で例えています。

| API連携のプロセスに関する用語 | 「レストランのデリバリー」を例にした場合 |

|---|---|

| API連携 | おいしい料理を届ける「デリバリーのシステム」 |

| API | レストランの店員 |

| API連携に関するルール | デリバリー可能なレストランのメニュー |

| リクエスト | 料理の注文 |

| リクエストの処理 | 注文がきた料理を作る |

| レスポンス | でき上がった料理をデリバリーする |

| APIキー | デリバリーしてもらうために必要な住所情報や料金 |

デリバリーで注文すれば、自分で材料を購入し、料理をしなくても、美味しい料理を取り寄せられます。

同じようにAPIを連携させることで、自分でアプリケーションを開発しなくても、必要なシステムやWebサービスを手に入れることができます。

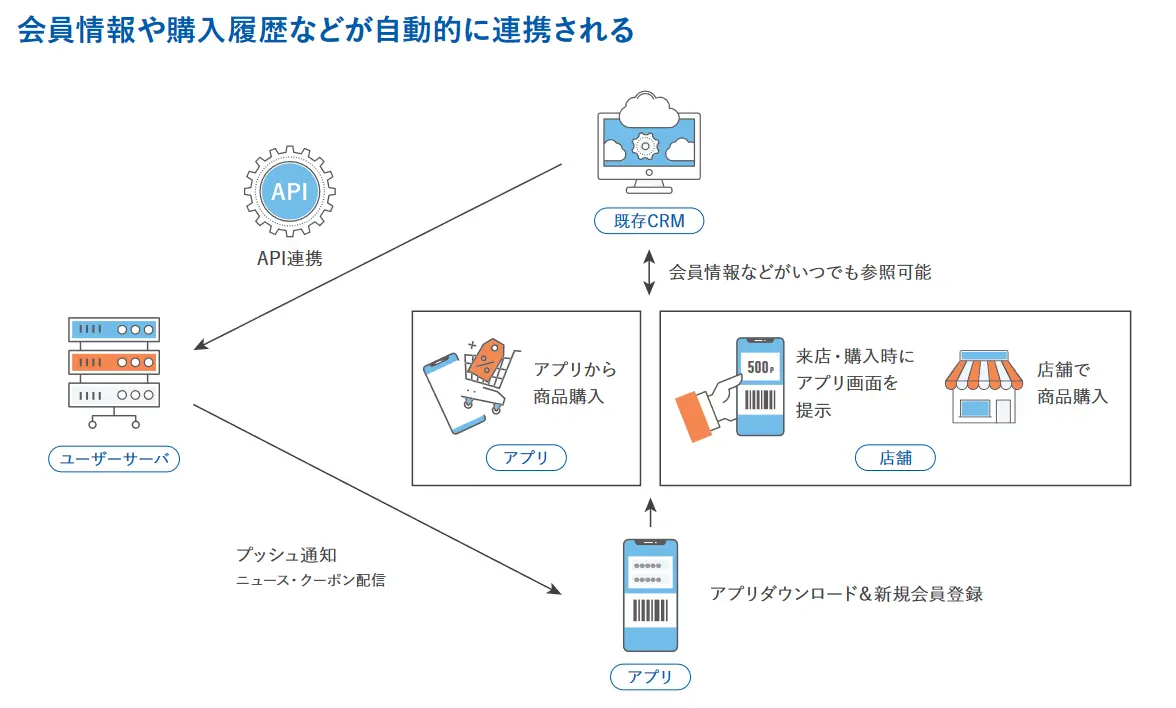

弊社のアプリ開発サービス、GMOおみせアプリは多彩な機能と幅広い汎用性が特徴です。他のパッケージアプリより多機能で自由に、かつ、オリジナルアプリを開発することにより低コストで企業やお店にアプリを導入することができます。

ここでは弊社のGMOおみせアプリを活用したAPI連携の事例をお伝えします。

その他、

などが可能です。

詳細はこちらからお問い合わせください。

\ GMOおみせアプリのAPI連携 /

【参考資料】

~POS・顧客システム・アプリ連携~POSシステム・顧客管理システム・レジ周りのアプリのAPI連携で、管理をよりスムーズに。API導入メリットとAPIによる課題解決について解説します。

→【無料で資料をダウンロード】API連携で課題解決!

では、ここから一般的なAPI連携の事例をいくつかご紹介させていただきます。

【参考資料】

~POS・顧客システム・アプリ連携~POSシステム・顧客管理システム・レジ周りのアプリのAPI連携で、管理をよりスムーズに。API導入メリットとAPIによる課題解決について解説します。

→【無料で資料をダウンロード】API連携で課題解決!

SNSはAPI連携の代表格というくらい多く利用されるツールです。

LINE、X(旧Twitter)、Instagram、またFacebookなどがAPIを発行しています。先ほども解説したAPI連携を活用したログイン認証、連動した商品紹介、集客など多くの目的で活用できるのです。

この中でよく利用されている事例をあげるならばInstagramのAPI連携です。

InstagramのAPIを利用することで、たとえば特定のハッシュタグを使った投稿だけをWEBに表示したり、イベント時に半径100m以内での投稿のみに絞りWEBなどに表示することでき、集客に活用した事例があります。

LINEが公開している「LINE API Use Case(ユースケース)」は、コミュニケーションツールとしてだけではなく、店舗の集客に活用できるサービスも多く扱われています。

▼代表的な活用事例

| LINE予約システム | LINEから24時間予約可能 |

| LINE Pay | アプリを使用した決済システム |

| LIFFアプリ | テーブルオーダーシステム |

API連携によりYouTubeの再生回数を伸ばし、競合との差をつけることが可能です。

▼代表的な活用事例

| guideCategory | YouTubeがチャンネルに関連付いたカテゴリを自動的に提示 |

| thumbnail | 動画内容に関連付いたサムネイル画像を提示 |

| playlistItem | 自動的にプレイリストを作成 |

POSレジもAPI連携が利用されるシステムです。

既存のPOSレジだけでは対応できない機能をAPI連携で広げることができるようになりました。外部データと連携する際にはPOSレジ側でも自動的に更新され、興味のある商品なども把握することができます。

ある顧客の事例ですが、販売・商品管理やCSR(顧客管理機能)・アプリとの連携をしている事例があります。

API活用でPOSレジ上でどの商品がどれくらい売れているのか把握ができるため商品の在庫管理を簡単にしています。

また、複数店舗での売り上げデータ管理も一元化することができるため、戦略的にデータマーケティングを行える点もメリットの一つです。

たとえばPOSとアプリをAPIで連携させることで、POSレジのより細分化された情報を活かした販促も可能になります。

スマレジでのAPI連携は、データ更新機能が特徴です。以下のような小売店の経営に関する重要なデータを外部システムを使用して、登録や更新などができます。

データは常に最新情報へと更新されるため、小売店での活用におすすめです。

Orange-POSのOrange APIは、簡単な連携方法が可能であり、以下のような幅広いシステムと連携ができます。

すでにPOSシステムを採用していても、Orange-POSであれば、API連携で基幹システムとつながることが可能です。そのため、フランチャイズといった複数の店舗を運営している経営者の方におすすめです。

関連記事

POSのデータをアプリと連携させるためにはなにが必要になるのか

\ GMOおみせアプリのAPI連携 /

ECサイトのAPI連携事例を紹介します。ECサイトはAPI連携の事例としてよく扱われています。

楽天やAmazon、Yahooショッピングなどの大手モールのアカウントと連携することが多いです。

単純に自社ECだと露出が少ない場合もありますが、大手モールとの連携でその弱点をカバーすることができ、売り上げアップを目指すことができます。

さらに発展した事例ですが、大手モールのAPだけではなく、基幹システムやWEB・アプリとのAPI連携を活用し、WEB・実店舗・大手モールの商品在庫・顧客の購入情報を一元管理している事例があります。

API連携により手間を極力減らしているだけではなく、たとえばWEBやアプリなどの販促ツールを使い、ECから実店舗・大手モールへの送客を促進するという使い方も実践しています。

Amazonの運営するAmazon API Gatewayは「フルマネージド型サービス」です。APIの作成から公開、モニタリング、情報の保護まで行えます。

▼代表的な活用事例

また、Amazon API Gatewayでは最低料金や初期費用が発生しません。リクエストを受けたAPI のリクエストとレスポンスのデータ量に応じて、料金が発生します。そのため、大規模なコストカットが見込めます。

楽天市場の商品販売プログラムに加えて、以下のようなオリジナル機能を追加できます。

さらに、パートナー(※)として楽天とAPI連携を行えば、カード決済・受注データ・在庫データといったデータの活用が可能です。

(※)楽天のパートナーである出店店舗は、RMS(Rakuten Merchant Server) Service SquareというECサイトに関する運営支援サービスを受けられます。

Shopifyとは、175カ国100万以上のネットショップで利用されている、世界最大のプラットフォームです。

代表的なShopifyのAPIには、以下のようなものがあります。

Shopifyはデザインや追加機能が豊富なため、実店舗の雰囲気に近いECサイトが実現可能です。

クラウドサービスを介したAPI連携の活用はビジネスに限らず、日常的にも多く利用されています。

Google、Microsoftは、API連携で利用可能な機能を多く提供しています。

Googleで公開されているAPIのシステムは、個人でも使用しやすく、世界中の人々が無料でアクセスできるように公開されています。

▼代表的な活用事例

Google APIを活用することで、集客やサイト運営だけではなく、業務の情報管理といった効率化を図れます。

Microsoft Graph APIでは、Microsoft365のデータと自動制御システムを用いて、数百万人ものユーザーと対話が可能です。

▼代表的な活用事例

クラウドサービスと連携することで、カレンダーやタスク管理、ファイルなどにおける共有の手間を減らし、業務の効率を上げられます。

API連携は、業務効率化にも有効です。

ここでは、企業活動に特化したAPI連携の事例を3つ紹介します。

Salesforceは営業向けのシステムです。

提供されている主なAPIは、以下の通りです。

Salesforceと請求管理システムMakeLeapsを連携すれば、セールスフォース上にある営業データをMakeLeapsに読み込み、見積り作成、請求、入金管理を行うことが出来ます。

kintoneは、kintoneのサービス間や、多数の外部ツールと連携できます。

クラウドツールと連携すると、kintone内でさまざまな業務を管理できるため、生産性の向上や事務作業を効率化できます。

kintoneで連携可能なツールとして主なものを以下にご紹介します。

また、業務をサポートするサービスが200種類以上存在するため、組み合わせ次第でkintoneの可能性を広げられます。

GMOサインは電子契約サービスで導入企業数No.1を誇る、契約業務をオンラインで完結させられるサービスです。

※2020年2月時点

月額料金は9,680円で1送信あたり110円〜と低価格で使えることが、導入数が多い理由といえるでしょう。

なお、API連携には、月額11,000円とシステムに応じた初期費用が別途かかります。

前述したSalesforceやkintoneはもちろん、多数のシステムとAPI連携が可能です。

※価格は税込表記

\ GMOおみせアプリのAPI連携 /

ここからは、大まかなAPI連携を実装する手順について紹介します。

API連携を活用する際にお役立てください。

最初に、連携する目的を明確にしましょう。

連携する目的とは、たとえば自社で業務効率化を考えており、自社では開発が難しい機能を実装させたいなどです。

目的が明確になれば、それを解決してくれるAPI連携先を探し、連携にかかるコストや、業務時間の削減時間を確認しましょう。

API連携先を選定したら、API連携先の会社にユーザー登録をします。

ユーザー登録には、以下のような項目の入力が求められます。

なお、ユーザー登録をしてもすぐに利用できるわけではなく、APIの利用審査で1、2日を要することがあります。

ユーザー登録を終えたら、APIを使用する際に必要になる、「APIキー」と「シークレットキー」の取得を行います。

取得方法は提供を受けたい会社によって異なります。

APIキーとシークレットキーとは、ユーザーの識別や認証など、Webコンテンツにログインする際に用いられるコードです。

APIキーとシークレットキーはセキュリティに関わる重要な情報で、半角の英数字がランダムに設定されています。

APIを利用する上で大事なのがAPIキーです。

APIキーについては以下の図で説明しますが、例えばAのプログラムがBのプログラムを使いたい!というとき、それを許可するために必要となるAがB側に渡す情報のことです。

B側のプログラムをそのまま渡すとセキュリティ上に問題がありますし、その使用条件や使い方を説明する必要があります。

特定のAPIを利用するのに必要な情報がAPIキーです。

もう少しAPIやAPIキーをわかりやすくお伝えしたいため、今回は料理に例えます。

たとえばレストランで美味しい料理を食べて、「美味しいから自分の家でも作りたい」と思ったとしましょう。

レシピがなく1からその料理を作るとしたら、すごく時間のかかる作業になるのは想像できますよね。材料や作り方を調べたりしないといけないですし、また仮にレシピがあってもまったく同じ味にはならないかもしれません。

ただデリバリーして同じお店で同じ方が作っている料理を取り寄せれば、家でもほぼ同じ味を楽しめますよね。

この話でいえば、デリバリーという共有できる仕組みがAPIで、それに必要な住所の情報やお金がAPIキーにあたります。

APIキーとシークレットキーの取得ができたら、仕様書に沿ってAPI連携を行います。完了後は、APIが正常に作動するのかのテストをしましょう。

OpenAIの公式ウェブサイトでアカウントを作成してAPIキーを取得してください。

function callOpenAI() {

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();

var prompt = sheet.getRange("A2").getValue();

if (!prompt.trim()) {

sheet.getRange("B2").setValue("プロンプトが入力されていません。");

return;

}

var apiUrl = "https://api.openai.com/v1/chat/completions";

var apiKey = "YOUR_OPENAI_API_KEY"; // OpenAIから取得したAPIキーに置き換えてください。

var headers = {

"Authorization": "Bearer " + apiKey,

"Content-Type": "application/json"

};

var payload = {

"model": "gpt-3.5-turbo", // この行を修正

"messages": [

{

"role": "system",

"content": "You are a helpful assistant."

},

{

"role": "user",

"content": prompt

}

]

};

var options = {

"method": "post",

"headers": headers,

"payload": JSON.stringify(payload)

// 一時的にmuteHttpExceptionsを削除してエラーメッセージを表示

};

try {

var response = UrlFetchApp.fetch(apiUrl, options);

var jsonResponse = JSON.parse(response.getContentText());

var output = jsonResponse.choices && jsonResponse.choices[0] && jsonResponse.choices[0].message.content.trim();

sheet.getRange("B2").setValue(output || "Error: Unexpected response from API.");

} catch (error) {

sheet.getRange("B2").setValue("Error: " + error.message);

}

}callOpenAIを実行します。

APIキーとシークレットキーは、アプリケーションとAPI間のセキュリティを保護するための重要な情報です。これらのキーを使い回すと、他のサービスや個人があなたのアカウントにアクセスできる可能性があります。セキュリティを保つために、異なるプロジェクトやアプリケーションごとに異なるキーを使用することが重要です。

API連携時、必要最低限の権限だけを付与することが重要です。原則として、APIへのアクセスには最小限の権限を与え、不必要なデータや操作へのアクセスを制限することでセキュリティを向上させます。適切な認証と権限管理を行いましょう。

従量課金制のAPIを使用する場合、リクエスト回数がAPIの制限に達する可能性があります。これにより、アプリケーションの機能が制限される可能性があります。APIの使用方法やデータのキャッシュなどを検討して、制限に達することを防ぐ対策を講じましょう。

海外のAPIを使用する場合、タイムゾーンの違いや通信遅延が問題となることがあります。APIからのレスポンスが遅れたり、タイムゾーンの違いによってデータの解釈が難しくなることがあります。必要に応じて、タイムゾーン変換や通信遅延の考慮を行い、正確なデータの取得と処理を確保しましょう。

これらの注意点に気を付けることで、API連携プロジェクトをスムーズに進め、セキュリティやパフォーマンスの問題を最小限に抑えることができます。

APIを活用することで、業務の効率化を図れます。しかし、API連携について知識を深めずにAPIの活用を試みると、業務効率をアップさせるどころかダウンさせる結果になることもあります。そこで、以下に挙げる3つの方法で、基礎知識を身につけておきましょう。

アプリケーション開発のスキルを習得するためには、以下のステップや要点に注意を払うことが重要です。

アプリケーション開発においては、使用するプログラミング言語の知識が不可欠です。リストに挙げられている言語(C言語、Java、Ruby、Python、PHP、JavaScriptなど)は、それぞれ異なる特性や用途を持っています。アプリケーションの目的や要件に応じて、適切なプログラミング言語を選定し、その言語の基本構文や特徴を習得しましょう。

APIを呼び出すためには、APIのドキュメントや仕様を理解する必要があります。APIのエンドポイント、リクエストとレスポンスのフォーマット、必要なパラメータやヘッダーなどについて学習しましょう。これにより、APIとの通信方法を把握し、正しいデータの送受信ができるようになります。

選んだプログラミング言語に関する深い理解とスキルを磨くことが重要です。基本的な制御構造(条件分岐、繰り返し)、データ構造(配列、リスト、マップ)、関数の作成などの基本的なプログラミング技術を習得し、より複雑なアプリケーションを構築できるようになりましょう。

アプリケーション開発では、デバッグとエラーハンドリングのスキルも必要です。プログラムが意図どおりに動作しない場合に、問題を特定し、修正する能力が求められます。ログの解析やデバッグツールの使用方法を学び、効果的に問題を解決できるようになりましょう。

特定のプログラミング言語には、アプリケーション開発をサポートするフレームワークやライブラリが存在します。これらを活用することで、効率的な開発が可能になります。例えば、Webアプリケーション開発にはDjango(Python)、Ruby on Rails(Ruby)、Spring(Java)、React(JavaScript)などのフレームワークがあります。

最終的に、アプリケーション開発に関するスキルは経験を通じて磨かれるものです。小さなプロジェクトから始めて徐々に難易度を上げていくことで、実践的なスキルを高めていくことができます。

最初に行うこととして、書籍による知識習得をおすすめします。プログラムの設計に詳しい方ではなくても、APIについてわかりやすく解説している書籍が増えています。ただし、書籍を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

▼APIに関連する書籍を選ぶ際の注意点

APIの活用が自社のサービスにおいて、どのような可能性を秘めているか学習できる書籍を選びましょう。

基礎知識を押さえたら、実際にAPIを導入し、顧客サービスの向上や業務改善などの結果を出している企業の分析を試みてください。

自社に類似した事業内容・組織形態である企業のAPI導入事例を分析することで、客観的な視点からAPI導入前後に発生し得るリスクやメリットなどを考察できます。

書籍や企業分析から得た知識で不足している点については、専門家からのアドバイスを得ましょう。

専門家の視点から得られるアドバイスにより、想定していなかった気づきや提案を得られる可能性があります。ぜひ専門家が多く集まるコミュニティをWebサイトで検索してみましょう。

API連携には以下のようなメリットがあります。

API連携をすることで、簡単にシステム・サービスの質が向上可能です。

1から機能の構築をする必要がなく、既存のAPIを利用することで色々なサービスの共用利用ができ、システム・サービスの質も向上することができるのがメリットといえます。

システムやサービスを1から開発する必要がないため、リソースを大きく削減することが可能です。

そのため、開発に関してもよりスピードを早めることが可能です。開発に使っていたリソースをたとえばもっと必要なリソースに回したりすることができます。

それはひいてはサービスの質の向上や、より売り上げに貢献できるシステムの開発をすることができるため、API連携には大きなメリットがあります。

一部の場合、既存のAPIを使用することで、設計・開発・テストなどの主要な開発工程を回避することができます。これは、既に他の企業や個人が開発済みの機能を利用することで、効率的にアプリケーションを構築できる利点です。ただし、アプリケーションの独自性や特別な要件がある場合は、カスタマイズが必要かもしれません。

一部のAPIプロバイダは、無償で基本機能を提供しています。これにより、アプリケーションの開発コストを大幅に削減することが可能です。ただし、無償のAPIは機能制限や利用制限がある場合があり、必要な機能や使用回数が制限されることに留意する必要があります。

有償のAPIを利用する際にも、開発コストの削減が期待できる場合があります。有償APIは通常、より多くの機能や高度なカスタマイズオプションを提供し、スケーラビリティやパフォーマンスの向上を図ることができます。また、有償APIの利用に伴うランニングコストが、アプリケーションの開発・保守にかかるコストよりも割安である場合もあります。

セキュリティ面の向上というのもAPI連携の大きなメリットです。

たとえばアプリ内、もしくはECサイトなどで購入をする際に、会員登録の機能を構築するより、多くの場合はFacebook、Twitter、Googleなどのセキュリティの方が強固です。

ユーザー目線でみても、大きな会社のセキュリティの方が信頼でき、利用率の向上につながります。

公開されているアプリには、さまざまなサービスがあります。

そのため、API連携するアプリの組み合わせ次第で、多様なサービス展開が可能です。

また、さまざまなサービスとAPI連携することで、作業や処理の自動化ができます。

例えば、GoogleとChatWorkでAPI連携を利用していると、アンケートをとった際にアンケートの集計やチーム内での共有が自動で処理されます。

▼アンケート結果の共有一例(GoogleとChatWorkのAPI連携)

API連携を導入すると、顧客満足度の向上につながります。

なぜなら、自社にはないサービスを提供しているコンテンツとAPI連携することで、さまざまなサービスや機能を顧客に提供できるためです。

たとえば、TwitterやFacebookなどのSNSを利用したログイン認証を実装すれば、セキュリティ面を向上させられます。また、既存のSNSを活用するため、顧客に会員登録を新たにしてもらう手間も省けます。セキュリティ面の向上や利便性の向上は、顧客の満足度につながるでしょう。

このようなメリットのあるAPI連携ですが、デメリットはあるのかなと気になる方もいますよね。

大きなデメリットに関してはあまり言われてないですが、強いていえばAPIを提供する企業への依存があります。

たとえばなんらかの利用で企業が停止してしまった場合には、ソフトウェア開発が止まるというデメリットがあります。

API連携には、自社でシステム・サービスの開発をする必要がないといった恩恵を受ける半面、API提供元に依存してしまうというデメリットも抱えています。

たとえば、API提供元の企業がサービスを停止した場合には、自社のサービスに多大なる影響が生じます。

API提供元のサーバーに障害が起きると、自社のサービスに影響を及ぼし、不具合が生じることがあります。

さらに、この不具合に対しては自社で対応できないという問題点も有しています。

そのため、APIを連携するにあたり、あらゆるトラブルを想定し、対応策を練っておくことが必要です。

API連携に関してここまで解説させていただきました。

API連携のことが、記事を読む前よりも少しでもご理解頂けたなら幸いです!

ちなみにもしこれからAPI連携を検討していたり、集客・販促分野でAPI連携を運用するなら弊社のGMOおみせアプリがオススメです。

ご紹介させていただいたPOSレジ・データ・SNS・ECとの連携はもちろん、ポイントシステムや会員証機能など、幅広い機能のAPI連携に対応しているツールです。

\ GMOおみせアプリのAPI連携 /

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。

このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。